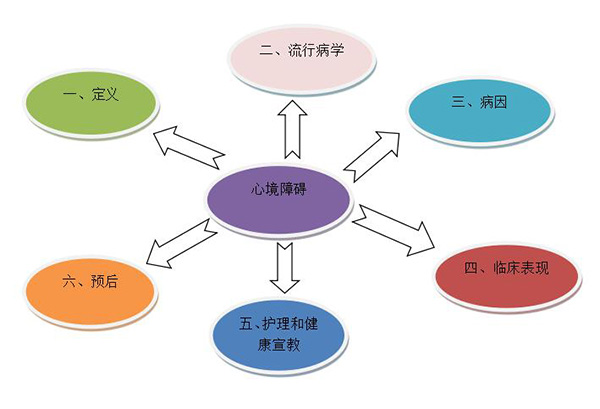

健康科普

健康科普纲要

一、心境障碍的定义:

心境障碍又称情感性精神障碍,是指由各种原因引起的,以显著而持久的心境或情感改变为主要特征的一组疾病。

心境障碍的临床特征:以情感高涨或低落为主要的、基本的或原发的症状,常伴有相应的认知和行为改变;可有幻想,妄想等精神病性症状;多数患者有反复发作的倾向,每次发作多可缓解,部分患者可有残留症状或转为慢性。 一般预后较好,不留人格缺陷。

二、 流行病学特点:

1、总体来看,患病率有逐年增加的趋势。

2、抑郁症患病率女性高于男性一倍以上。

3、西方国家心境障碍的终身患病率一般为百分之2到25%之间。

三、心境障碍的病因

1、遗传因素

(1)家系研究

研究表明,有家族史者概率为一般人群的10到30倍,且血缘关系越近,患病率越高。

有早期遗传现象------发病年龄逐代提早,疾病严重性逐代增加。

(2)双生子研究:国外研究发现,单卵双生的同病率为60%-70%,而双卵双生为20%

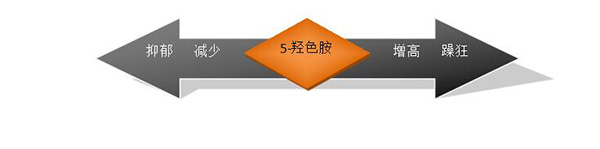

2、神经生化因素

(1)抑郁症,5-羟色胺减少,去甲肾上腺素降低

(2)躁狂症为去甲肾上腺素功能亢进

3、神经内分泌功能异常

4、心理社会因素

尤其是在抑郁症的发病中起很重要的作用,Brow等发现抑郁症妇女在发病前一年所经历的生活事件频度是正常人的3倍,92%的抑郁症患者发病前有促发的生活事件。

个体经历一些可能危及生命的生活事件后6个月内,抑郁症发病危险系数增加6倍;常见负性生活事件,均可导致抑郁症的发生创伤性生活事件,如亲人亡故,意外灾害,重大经济损失等是导致抑郁症发病的重要因素,此外,慢性心理刺激,如家庭矛盾,失业、人际纠纷、慢性疾病等也可诱发抑郁

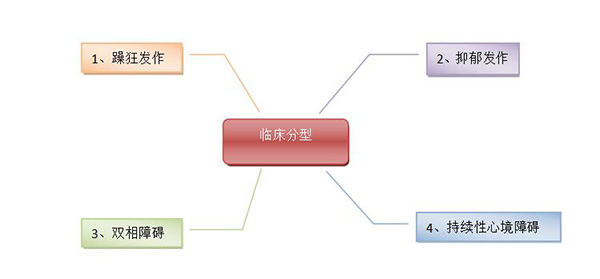

四、心境障碍的临床分型

1、躁狂发作的临床表现

三高症状:情感高涨,思维奔逸,活动增多

思维内容障碍:夸大观念,自我评价过高,自命不凡 。

躯体症状:交感神经兴奋症状,睡眠需求减少。

自知力:有不同程度受损。

2、抑郁发作的临床表现

核心症状:情绪低落、兴趣缺乏、意志活动减退。

抑郁性认知:“三无”即无望、无助、无用。

无望:想到将来感到前途渺茫,没关失望,预见自己的将来要出现不幸,包括工作,财政,家庭健康等,认为自己无出路。

无助:在悲观失望的基础上,常产生孤立无援的感觉,对自己的现状缺乏改变的信心和决心,认为治疗是无用的。

无用:认为自己生活的毫无价值,充满了失败,一无是处。自杀行为是严重抑郁的一个标志,至少有25%的人有自杀企图或自杀行为。

躯体症状群:睡眠紊乱,食欲紊乱,性功能减退,精力丧失,晨重夜轻,非特异性症状

3、双相障碍

(1)临床特点:是反复(至少两次)出现心境和活动水平明显改变,有时表现为躁狂或轻躁狂,有时表现为抑郁。

(2)最典型的形式:躁狂和抑郁交替发作。

(3)发作期间通常以完全缓解为特征。

(4)特殊分型:

双相I型:只有一次或多次躁狂发作或混合发作,又有重性抑郁发作,这是临床上最常见的情感障碍。

双相II型:指有明显的抑郁发作,同时一次或多次轻躁狂发作,但无躁狂发作。

快速循环型:指双相障碍患者频繁发作。

4、持续性心境障碍

(1)环形心境障碍:是指情感高涨与低落反复交替出现,但程度较轻,且均不符合躁狂或抑郁发作时的诊断标准。主要特征是持续性心境不稳定。

(2)恶劣心境:以持久的心境低落状态为主的轻度抑郁,从不出现躁狂。

五、护理和健康宣教

(一) 如何护理心境障碍患者?

1. 严格执行操作规程,做好三查八对,保证患者药物治疗顺利实施。

2. 为患者提供安静、舒适的住院环境,严格执行病区安全管理和查对制度。

3. 引导患者积极参加适宜的集体活动,给予恰当的肯定和鼓励,即增强病人的自尊心,又使患者过剩的精力得以自然疏泄。

4. 向患者宣讲遵医嘱服药的重要性,协助患者按时服药,并密切观察患者用药的疗效和副作用。

5. 建立良好的医护患关系。

(二) 患者如何应对心境障碍?

1.培养兴趣爱好,平时多运动。如散步、慢跑、登山、游泳、打球、练太极等等。

2.饮食调理,多食新鲜蔬菜水果,增加多种维生素摄入,忌酒类及刺激性食物。

3.患者应正确认识自己的疾病,学会应对方法。

4.掌握疾病复发的先兆,预防复发。

5.学会控制和宣泄自己高涨或抑郁的心境。

6.保证充足、规律的睡眠。

(三) 家属应如何帮助心境障碍患者?

1.家属应帮助患者管理药物并监管患者按时服用,定期复查。

2.为患者提供良好的家庭氛围:关怀、鼓励、陪伴患者;不厌烦、不嫌弃患者。

3.鼓励患者坚持接受治疗,养成规律的生活方式,经常同患者进行积极的沟通和交流。

六、重在预防

随访研究发现,经药物治疗已康复的患者在停药后的1年内复发率较高,因此心境障碍患者主张预防性治疗(维持治疗),多次发作建议终生服药。

长期按时服药、定期门诊随访是该病最重要的预防措施。

此外,心理治疗和社会支持系统对预防本病复发也有非常重要的作用。